Sobre las Emociones

- Gonzalo Jaloma MPBE

- Aug 9, 2018

- 9 min read

por Luis Gonzalo Jaloma Cruz

Director de Meditar para Bienestar

Introducción

Antes que nada, me gustaría mencionar que la autoridad que me avala para escribir sobre este tema proviene primordialmente de mi experiencia directa; del estudio profundo de la meditación e interpretación de la filosofía y la cosmología ancestrales, del estudio e interpretación de la psicología occidental, así como de la observación del comportamiento y adaptación de la especie humana a través familiares, amigos, maestros, alumnos y estudiantes con quien he interactuado a lo largo de mi carrera como investigador espiritual.

Cabe mencionar que fui un practicante budista asiduo por veinte años y fui miembro de una orden budista por más de una década, sin embargo, también es necesario decir que mi proceso de sanación comenzó a manifestarse conscientemente a partir del momento en que decidí dejar de pertenecer a dicho grupo religioso, al cual estuve vinculado íntimamente durante mi juventud.

En este artículo escribo desde mi experiencia de ser practicante de meditación por más de veinte años y de llegar a ser alguien que ha desarrollado la habilidad de superar estados mentales depresivos crónicos, esto gracias a la práctica constante, la reflexión y el análisis extensos de mi mismo; aunado al hábito de observar a los demás y escucharles con atención al hablar de sus experiencias. En un sentido, escribo desde el enfoque de un sanador pero también escribo como un paciente que ha logrado comprender su enfermedad y curarse a sí mismo. Mi intención al compartir este documento es ayudar a quien se encuentre deseoso de llegar a comprenderse a sí mismo y disolver los conflictos y las dudas que le afligen.

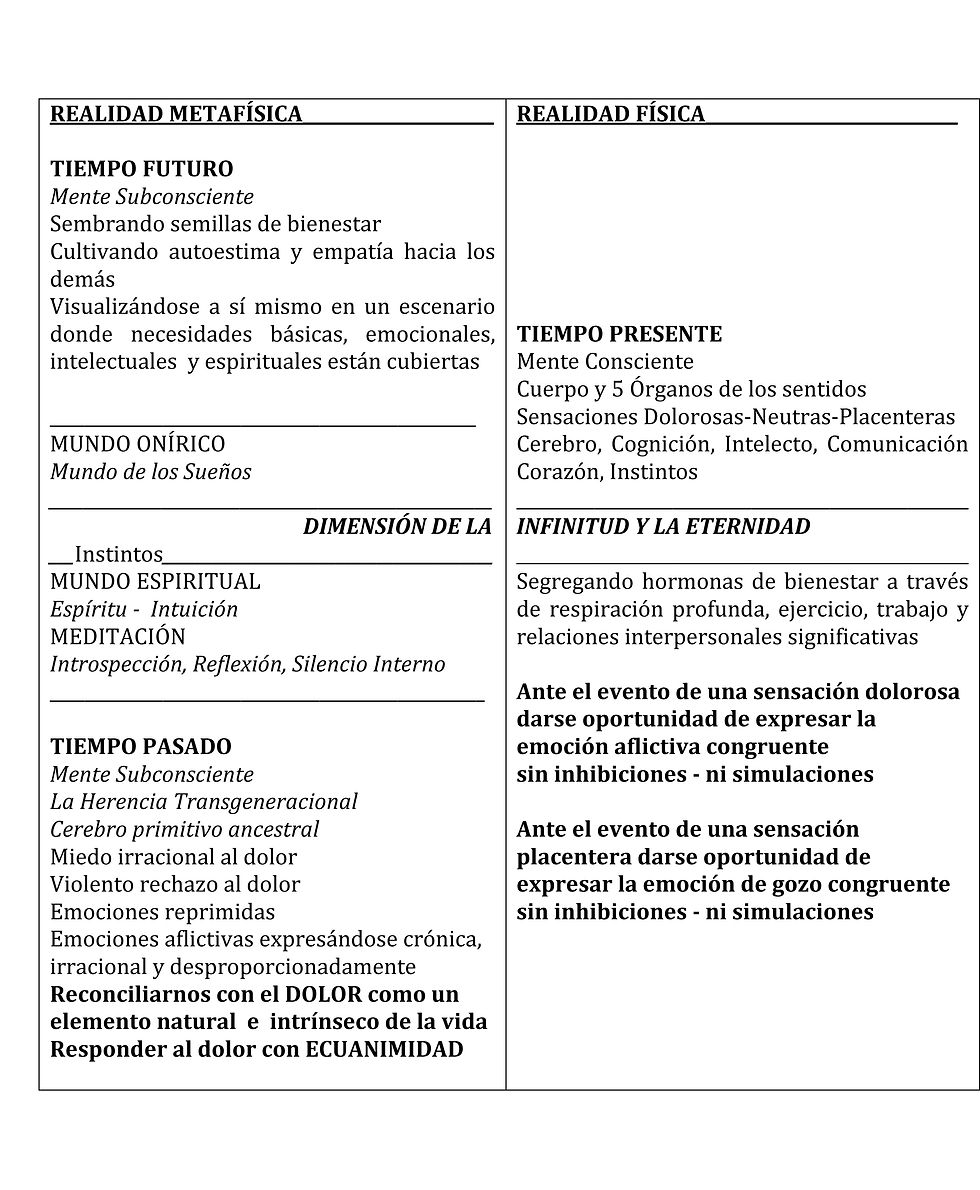

Nuestra actitud ante el dolor

Cuando uno aborda esta clase de temas es muy fácil distraerse y desviarse hacia los detalles periféricos, así que voy a decirte el concepto central de una vez, el cual reside en: ‘la manera en que nos relacionamos con el dolor’. ¿Alguna vez has reflexionado sobre tu actitud ante el dolor? Piénsalo: ¿Qué es a lo que más miedo le tienes? Varias personas y entre ellas me incluyo, responderían a esa pregunta diciendo: -“A una muerte lenta y dolorosa”- Te invito a que generes un escenario virtual en tu mente en el que te ves a ti mismo anciano, enfermo terminalmente y agonizante; sintiendo cada nervio de tu cuerpo saturado de dolor y contemplando la posibilidad de que ése dolor se perpetuase a través del tiempo durante meses o quizá por varios años más. Imagina que durante el proceso te mantuvieras consciente, atestiguando cómo vas perdiendo cada una de tus facultades físicas y cognitivas poco a poco, al grado en que la frustración y la tristeza inundaran tu mente y te hicieran desear con más ansias que todo terminase más pronto; hasta que finalmente estuvieras tan exhausto, que decidieras dejar de respirar para que tu vida se extinguiese con el último aliento. Sólo podemos estar seguros que en algún momento nuestro cuerpo dejará de funcionar, aunque no podremos saber cómo ocurrirá con completa certeza.

La realidad es que no hay forma de escapar del dolor, ni a un nivel físico, ni emocional. Lo que sí es posible cambiar, es nuestra actitud hacia el dolor. La mayoría de la gente reacciona violentamente hacia el dolor y más adelante describiré mi teoría que justifica por qué la mayoría de la gente se comporta así. Si comenzaras a aceptar esta teoría, necesitaríamos partir del enfoque de que la gran mayoría de los miembros de la especie humana aún nos encontramos en proceso de desarrollo; la comunidad científica afirma regularmente que apenas hemos aprendido a usar una porción muy pequeña de nuestro cerebro. Esto podría explicar el hecho de que el ser humano promedio se identifica completamente con su cuerpo, es decir, derivamos nuestra existencia entera a partir de nuestro cuerpo o sostenemos la creencia de que “somos el cuerpo”; de tal forma que experimentar sensaciones dolorosas y sensaciones placenteras se torna el aspecto más dominante en nuestra conciencia, al grado en que deseamos escapar del dolor a toda costa y prolongar el placer lo más posible por instinto.

Cuando uno posee ese nivel de conciencia, el mundo se asemeja a un campo de batalla donde los individuos compiten por poseer y mantener los elementos que otorgan seguridad y comodidad, en otras palabras; los seres que se identifican apasionadamente con su cuerpo y sus sensaciones compiten entre sí por elementos que les proveen mayor placer y menor dolor. Al involucrarse en esa lucha, inevitablemente generan emociones de conflicto de manera irreflexiva.

Es de suma importancia mencionar que, en gran medida, esta forma primitiva de responder al dolor es un mecanismo de defensa o un método instintivo que hemos heredado de nuestros ancestros más lejanos, me refiero a los primeros homo sapiens que poblaron la Tierra; cuyo conocimiento del entorno era muy limitado y era natural que la gran mayoría de sus reacciones estuvieran basadas en miedo, ignorancia y sospecha. Tomemos en cuenta que la Humanidad de aquél entonces tuvo que enfrentarse a un entorno hostil y a animales salvajes que amenazaban su supervivencia, su manera de resolver dificultades y lograr establecer su superioridad sobre otras especies tuvo que ser violenta y su manera de responder emocionalmente a eventos traumáticos como las catástrofes y la muerte fue muy intensa y dolorosa también.

Probablemente para la Humanidad primitiva, la intensidad con la experimentaban el dolor era un parámetro con el que medían el grado en que sus vidas se encontraban en riesgo. Cuanto más intenso el dolor, mayor el riesgo; podemos deducir que eventualmente desarrollaron medidas para reducir la sensación de dolor y por lo tanto la sensación de riesgo también. Estos métodos y técnicas fueron transmitidos de generación en generación, permitiendo la creación de lo que actualmente llamamos ‘Civilización’, que podría definirse como el cúmulo de técnicas y conocimiento que permiten a nuestra especie mantener su dominio sobre el planeta Tierra, sin embargo, estos sistemas aún se encuentran en desarrollo y por lo tanto contienen muchos defectos todavía. La transmisión consciente de técnicas y métodos que han hecho que la raza humana avance tecnológicamente ha tomado lugar principalmente a través del lenguaje y de registros escritos y es el tipo de conocimiento que se transmite en las Universidades y casas de Estudios Superiores. Por otro lado, existe otro aspecto de esta transmisión que es de una característica subconsciente o que se mantiene en “estado bruto” al ser transmitido, con la diferencia además, de que comienza a tomar lugar desde el núcleo de la familia, a este aspecto de la transmisión le llamo ‘La Herencia Transgeneracional’.

‘La Herencia Transgeneracional’.

La Herencia Transgeneracional puede describirse como el fenómeno en el que nuestros Padres nos transmiten con acciones concretas y actitudes, la forma en que ellos han aprendido a lidiar con el dolor, la mayoría de las veces éstas acciones son realizadas con base en el rechazo junto con la expresión de emociones aflictivas y actitudes de conflicto, pues recordemos que en general, nuestras reacciones al dolor son violentas. El cerebro en desarrollo de un niño absorbe toda la información presente en su ambiente; siendo incapaz de discriminar y reconocer que las actitudes provenientes de sus progenitores son desequilibradas, el niño simplemente las absorbe de manera subconsciente sin reflexionar en las consecuencias que éstas traerán para cuando llegue a ser un adulto; los Padres son los primeros maestros de sus hijos y todo niño comienza a aprender y experimentar por imitación debido a las neuronas-espejo en el cerebro. Nuestros Padres heredaron estas actitudes y formas de actuar de nuestros Abuelos y ellos a su vez de nuestros Bisabuelos y así sucesivamente, a través de una extensa cadena ancestral de generación en generación.

En el contexto de La Herencia Transgeneracional cada cabeza de familia hereda y adopta una estrategia paliativa hacia el dolor y la muerte, aquí subrayo la palabra paliativa porque dicha estrategia no nos ayuda a aceptar completamente el dolor como parte natural de la vida, sino nos hace mantener una violenta reacción de rechazo hacia él expresando emociones aflictivas de una manera exageradamente dramática y desequilibrada, tal como lo hacen los niños; ó nos hace reprimir la emoción aflictiva congruente que surge a partir de experimentar dolor intenso.

Si en el pasado experimentamos un trauma físico o psicológico, especialmente si éramos niños o emocionalmente vulnerables e inexpertos, la mayoría de nosotros no contamos con los recursos psicológicos en ese momento, nuestros recursos eran insuficientes como para procesar un dolor de tal intensidad. Y si se nos ocurrió recurrir a nuestra familia en búsqueda de empatía y consuelo, probablemente encontramos que dentro de nuestro núcleo familiar existió o existe una tendencia subconsciente a no permitirse expresar emociones como el desamparo, la rabia, la tristeza profunda o la impotencia; porque al hacerlo, inevitablemente se genera la necesidad implícita o la obligación de empatizar con quien las está experimentando, es decir, tener que sentir dolor con el otro. Recordemos que para la región más primitiva de nuestro cerebro y desde el enfoque de la Herencia Transgeneracional, experimentar dolor se traduce a ponerse en riesgo, sentir dolor representa un signo de alarma y quizá sea por esa razón que subconscientemente lo rechazamos y evitamos experimentarlo a toda costa. Por supuesto que la evasión es mucho más sencilla cuando el dolor es experimentado no por uno mismo sino por los demás.

Además de eso, a lo largo del desarrollo de las grandes civilizaciones, se han desarrollado también sofisticadas y elaboradas estrategias para rechazar e inhibir la experiencia de sensaciones dolorosas; me refiero a que para muchas personas en distintas culturas a través del mundo, el permitirse expresar una emoción aflictiva a partir del dolor es una conducta indigna y deshonrosa, es signo de debilidad y poca fuerza de voluntad, es una conducta repulsivamente patética, humillante y denigrante. Desde este enfoque, no debería sorprendernos que en nuestra niñez, si al experimentar un dolor muy intenso nos enfadamos o sentimos una profunda tristeza, nuestros Padres probablemente hicieron lo posible por inhibir o reprimir esta emoción para evitarse tener que sentir dolor con nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra niñez escuchamos frases como: “no seas mariquita… los hombres no lloran” “¡no grites así… que te va escuchar un policía y te va llevar a la cárcel!” “¡si dejas de llorar… te compro un helado… pero ya cállate!” “¡ya madura… mira que no es para tanto… si tú supieras lo que YO he tenido que pasar para darte de comer y para que vayas a la escuela!” “¡¿qué te pasa?!... ¡estás haciendo el ridículo… todos te están mirando…!” “¡quita esa cara y no me tuerzas la boca… que te pego!¿eh?”?

Todos hemos sido víctima de represión emocional en mayor o menor grado, si nuestros Padres no fueron los agentes directos de tal represión probablemente algún otro miembro de familia o quizá nuestros maestros o compañeros de escuela se encargaron de transmitirnos una buena porción del método de La Herencia Transgeneracional, que consiste en lidiar con el dolor reprimiendo las emociones aflictivas o expresando un intenso rechazo hacia él de una manera dramáticamente desproporcionada y pueril.

La trágica consecuencia de aplicar estos métodos es que el dolor y las emociones aflictivas congruentes sean desterrados de la mente consciente y sepultados en la mente subconsciente, esto significa que si dichas emociones continúan siendo reprimidas, eventualmente se manifestarán crónica e irracionalmente en la mente del individuo. Por ejemplo, una emoción de profunda tristeza que haya sido violentamente reprimida en su momento de origen, eventualmente podría manifestarse como una depresión crónica; el virtual individuo en cuestión a menudo se sentirá irracionalmente triste, es decir, melancólico sin una razón aparente y le será muy difícil atribuir su tristeza a una causa lógica, ya que al individuo no se le dio la oportunidad de asimilar el dolor cuando surgió expresando la emoción congruente, que es parte del proceso natural de asimilación; en su lugar se le forzó a poner ‘buena cara’, en otras palabras se vio forzado a disimular y a aparentar, se le pidió que cambiara su estado de ánimo y probablemente no tuvo otra opción más que aislarse.

De la misma forma otro individuo podría desarrollar mal humor y estados irascibles recurrentes sin una razón aparente, esto podría ser a causa de que en su momento, él reprimió violentamente el enojo o la frustración, no se le permitió expresarlo y por consecuencia generará una tendencia subconsciente a estar de “mal humor” cuando enfrenta obstáculos y dificultades, las cuales son parte natural de la vida. Si su enojo además fue reprimido a través de violencia física, es probable que en ocasiones cuando pierda la paciencia recurra a ser violento físicamente también.

Es necesario añadir, que las emociones aflictivas han sido mal usadas como elementos de chantaje, coerción y manipulación desde tiempos inmemoriales, he oído de innumerables casos de estudiantes en donde sus Padres deciden retirarles la palabra por días, meses o años cuando éstos actuaron de manera contraria a sus deseos. Es probable que por esta razón mucha gente ha decidido dejar de tomar en serio a quienes expresan emociones aflictivas, pues piensan que simplemente “están montando una escena” para manipular la voluntad de los demás; lamentablemente esto solo puede representar otro obstáculo más para que verdadera empatía ante el dolor tome lugar.

Es importante darse cuenta que el dolor ha jugado un papel central en la manera en que nuestros ancestros trazaron patrones de conducta sobre nosotros, de lo contrario seguirá definiendo la manera en que educamos a nuestros hijos y a nuestras mascotas actualmente. Y me refiero al método de infligir dolor a propósito como método correctivo, es un método que sólo genera que los niños tengan miedo a las sensaciones de dolor y busquen evadirlas a toda costa. Algo muy distinto sería si lográramos que los niños asocien el dolor con la sanación de una enfermedad por ejemplo, o a una sensación necesaria para alcanzar nuestros objetivos.

Continuará…

Comments